【うめらく酒場Vo.3】

うめらく酒場は、梅田・うめきたエリアを拠点とする「うめらく」のコミュニティに集う人たちが、1日店長(ゲスト)となり、自分の関心ある社会課題やテーマを持ち寄り、語り合う“対話の場”。

店長 福山凛 大阪市出身 A型、さそり座

如何に健康で自分らしく生きれるかをテーマに、1999年より食養、アロマセラピー、リフレクソロジー 、カラーセラピーなど多くのアプローチを学ぶ。その中でとくに香りに魅せられ、サロン勤務を経て、A roma Care Room RINを主宰。心身のケアとアロマ講座を中心に活動していたが、2020年コロナ禍において働き方を見直し、サービス型高齢者住宅にて生活コーディネーターとして高齢者に寄り添うアロマセラピーを提供。また、月に一度、談話室マチソワにてハンドマッサージを行う。

「アロマとタッチングで日本を癒す!」をモットーにエバンジェリスト(伝道師)としても活動中!

Aroma Care Room RIN aromarin

今回のファシリテーターは、うめらく酒場第1回で店長を務めた石黒さんが担当。

石黒さんより、「誰かのやりたいこと、できることを重ね合わせて、社会での課題解決に向けてみんなで考えてみよう!」という会である説明があり、前回の振り返りとして、藤堂店長からのテーマであった「男性の居場所づくり」は、特に男性は、「目的(=ゴール)」が見える方が参加しやすいという、場づくりをする時のヒントが共有されました。

そして今回は、”アロマの伝道師”として活動する福山さんから、アロマでつくる社会的処方、文化的処方というキーワードを元にしてトークが始まりました。

テーマ:「しあわせは 嗅いで 寝て 待て」

このテーマにした理由は、NHKドラマの「しあわせは 食べて 寝て 待て」からヒント得たことから。主人公は「薬膳」という食スタイルから自分の身近な幸せに気づいていくお話にご自身を重ね、自分の好きで得意とするアロマで社会に輪をつくり、みんなで幸せになろうというメッセージ込めてタイトルを決定されたそうです。

「みなさんがアロマと聞いて想像するものについて教えてください。」と質問形式からスタート。

- Aさん「ラベンダー。理由は、アロマって聞いても知らなさ過ぎてこれしか思いつかなかった」

- Bさん「匂いのもと」

「アロママッサージ受けたことがある方はどのくらいいらっしゃいますか?」

約8割の方がどこかで偶然受けた。残りの2割の受けたことがない方に受けない理由を聞いてみると、「受けないではなく、たまたまチャンスがなかった。」「受けてない理由としては特にない。」という答えがありました。

ファシリテーターの石黒さんからも、「僕もマルシェなどでたまたま受けてみたら、とてもよかったという想いをした経験があるけれど、気軽に体験できる場所がなかったら出会えてなかったのかも」という率直な意見もあり、福山店長から、まずはみなさんにアロマの基礎知識をお伝えし、その上で、アロマの今後の可能性について皆様よりご意見をいただく流れで本日は進めていく提案がありました。

まずは、みんなでかんぱーい!

小難しくアロマの講座!という感じではなく、みんなでお食事を囲みながらアロマのお話を聞きましょうスタイルです。

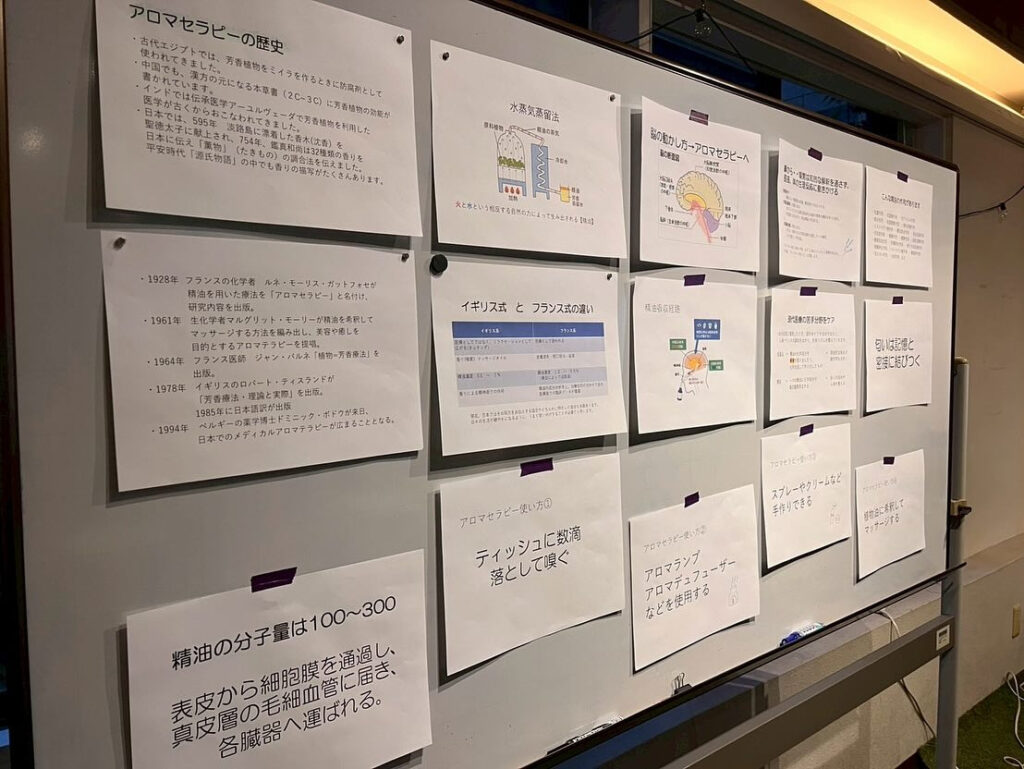

この日の流れは

1.アロマとは

2.アロマの歴史

3.アロマの用途

4.アロマの現場(臨床、マルシェでの様子や声)

5.今後のアロマへの期待、展望

最後に、店長より、「アロマで社会的処方、文化的処方をやっていきたいので、皆様からいろんなご意見をいただきたい」という問題提議をもって1部は終了。

アロマへの理解が深まったところで、2部は、日常におけるアロマセラピストの悩みについても触れられました。

医師や看護師のような国家資格ではないため、専門性や安全性に対する世間からの信頼が得にくい

「根拠があるのか?」「効果が保証されているのか?」と問われることへの不安の一方で、人々の健康の癒しの分野においては、十分アプローチができる材料は揃っているという内面的な葛藤を抱えている。

「治る」「改善する」といった言葉が使えないが、アロマを体験された方が価値を感じて、発信してもらうのは問題はない。だから、たくさんの方にアロマの良さを知ってもらいたいが、「おしゃれ」「リラクゼーション」のイメージが強く、予防医学や補完療法としての価値が伝わりにくい

アロマで健康にアプローチできる理由

- 補完代替医療の一部として認知されるエビデンス(メディカルアロマなど)がある。

- ストレス緩和・リラクゼーションによる自律神経の調整

- 嗅覚から脳(大脳辺縁系)に働きかける感情・記憶・ホルモンバランスへの影響

- 「医療」ではなくウェルビーイング(well-being)としての健康アプローチが可能

- エビデンスがあるので代替医療の中で上位にアロマが紹介されることも多い

今後のアプローチ

(参加者のご意見)

- 地位の確立

→●●地域のアロマはお任せください。

→●●専門分野のアロマはご用命ください。

といったような、狭い定義のもの×広い定義のもの(アロマ)を掛け合わせてみる。 - 医療従事者や福祉従事者との連携

→ 専門性高い人とのチームアプローチを重視。 - エビデンスの提示

→ 「アロマセラピーの科学的研究」「論文」の引用(例:認知症とアロマ、メディカルアロマ) - 健康・予防のためのアロマの伝道師

→ セルフケア支援のアロマの伝道師として位置づける

→ 医師:治療、アロマセラピスト:予防・緩和・生活支援 という役割分担で共創の場をつくる - 活動の肩書や言葉の工夫

→ アロマセラピストから、「介護アロマセラピスト」「ウェルビーイング・ナビゲーター」「セルフケア・アロマ案内人」「アロマエバンジェリスト(伝道師)」など新しい肩書や打ち出し方を考案

■最後に

参加者の方からも色々な意見をいただいたり、早速、「うちのイベントに参加してくださいよ!」とその場でオファーがあったりとよい出会いもあり、ますます活動の幅が拡がる可能性ができました。

誰かのやりたいこと得意なことが社会のお役に立てる。そんな場づくりを考えるヒントにもなったのではないでしょうか。

文:山田摩利子